Weihnachtsgeschichten zum Nachdenken

Obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, ist Weihnachten im sogenannten Westen jedes Jahr auf's Neue präsent und allgegenwärtig. Das liegt mit Sicherheit am warmherzigen christlichen Charakter des Festes an sich. Aber gerade die Nächstenliebe, die bei vielen Menschen in der Weihnachtszeit deutlicher hervorkommt, stimmt nachdenklich.

Warum bringt man seiner Familie, den Freunden und allen anderen Mitmenschen nicht das ganze Jahr über Liebe und Rücksicht entgegen? Gerade an Weihnachten beginnen viele Erwachsene erst an die zu denken, die es nicht so gut haben, wie man selbst. Ja, in dieser besinnlichen Zeit ist man einander einfach näher als sonst. Die Hektik des Alltags und die Anforderungen des Lebens rücken für einen Moment ein Stück weit nach hinten.

Es entsteht Ruhe und Raum zur Besinnung auf die wichtigen Dinge im Leben. Das macht diese Festlichkeit, derer sich viele erfreuen, aus.

Nimmt man den christlichen Glauben ernst, so erfreut man sich zu Weihnachten über die Geburt Christi und der Tatsache, dass der "Retter" in die Welt geboren wurde. Gott wurde klein und zerbrechlich, wie ein Baby, um bei seinen Menschen zu sein.

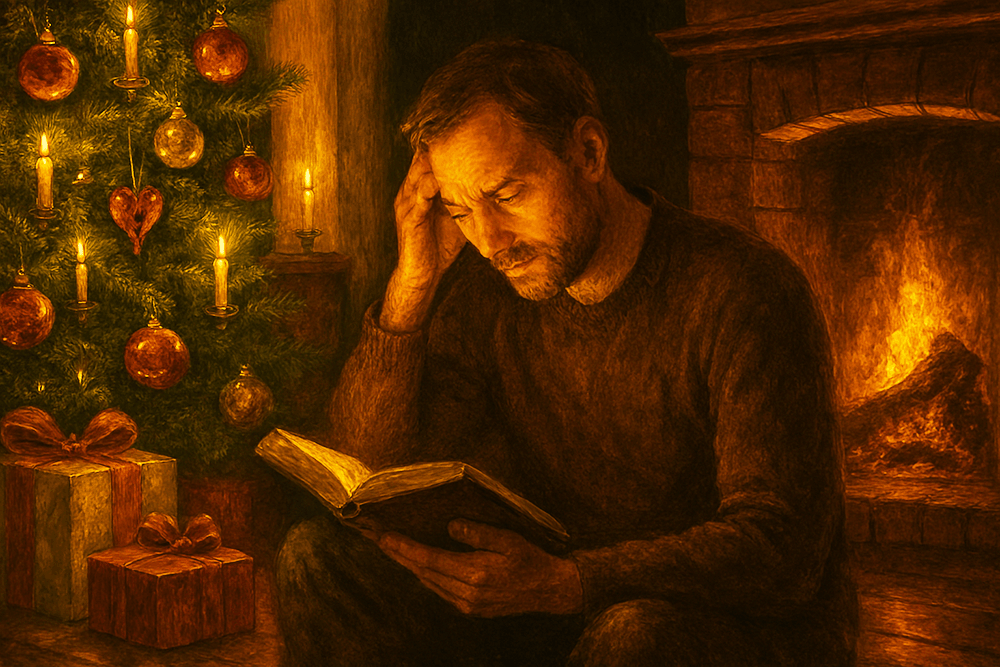

Geschichten können Menschen so viele Impulse geben und sie zum Nachdenken anregen. Das versuchen auch die Werke auf dieser Seite. Ob sie Euch erreichen steht in den Sternen. Aber schon allein die Tatsache, dass Ihr diesen Text gerade lest ist aller Ehren wert.

Tiefgang und Besinnung sind wesentliche Aspekte der nachfolgenden Geschichten. Lasst sie auf Euch wirken. Laute und stille Fragen werden vielleicht beim Lesen aufkommen. Und das ist auch gut so - weil gewollt!

Inhaltsverzeichnis

- Weihnachtsgeschichten zum Nachdenken

- Die philosophische Dimension nachdenklicher Geschichten

- Fragen, die Weihnachtsgeschichten aufwerfen

- Kontemplative Lektüre: Wie man nachdenkliche Geschichten liest

- Von der Reflexion zur Handlung

- Weihnachtliche Paradoxien und Widersprüche

- Nachdenkliche Geschichten als Gesprächsanlass

Weihnachtsgeschichten zum Nachdenken

Der Gärtner und die Herrschaft

Autor: Hans Christian Andersen

Eine Meile von der Hauptstadt entfernt stand ein altes Schloss mit dicken Mauern, Türmen und gezackten Giebeln.

Hier wohnte, jedoch nur in der Sommerzeit, eine reiche, hochadelige Herrschaft. Das Schloss war das Beste und Schönste, was sie hatten. Es stand wie neugegossen von außen da, und drinnen herrschten Gemütlichkeit und Bequemlichkeit. Das Wappen der Familie war über dem Tor in Stein eingehauen und wunderschöne Rosen schlangen sich darum. Ein ganzer Grasteppich breitete sich vor dem Schlosse aus, und da waren Rotdorn und Weißdorn, seltene Blumen, selbst außerhalb vom Treibhaus.

Die Herrschaft hatte auch einen tüchtigen Gärtner. So war es eine große Lust, den Blumengarten und den Obst- und Küchengarten anzusehen. An …weiter lesen

Weihnachten im Maschinenhaus

Autor: Heinrich Lersch

Weihnachten, Neujahr, Dreikönige. Feste, Feste, Feste ohne Ende. Das war für die Kesselschmiede keine schöne Zeit, damals vor zwanzig Jahren, als ich noch Lehrling war. Zu den Feiertagen wurden die Fabriken stillgesetzt: am Heiligabend wurden die großen Dampfkessel, die sonst das ganze Jahr voll siedendem Wasser und gespanntem Dampf waren, abgeblasen. Damals hatte man noch keine Reservekessel, es mussten auch die Maschinen hergeben, was sie konnten. Aber von Weihnachten bis Dreikönige wurden sie gründlich geputzt und repariert. Da mussten die Metallarbeiter, die Maurer, überhaupt die Handwerker 'ran, vom Heiligabend bis Dreikönige. - Zuerst wurden die Kessel untersucht; wir krochen, die Lampe hocherhoben in einer Hand, die …weiter lesen

Die heilige Weihnachtszeit

Autor: Peter Rosegger

Wenn der Städter über Feiertage etwas Sicheres wissen will, so muss er sich bei den Bauern anfragen. Der städtische Arbeiter genießt den Feiertag, ohne viel darüber nachzugrübeln; der Bauer, der sonst nicht gerade gewohnt ist, den Grund und Zweck der Dinge zu erfassen, will jedoch wissen, warum er rastet, in die Kirche geht oder sich einen Rausch antrinkt. Er hat seine Feiertagswissenschaft und seine Feiertagsstimmung.

Ich will von mir nicht reden, sagt man, wenn man von sich selbst zu reden beginnt. Allein um das zu sagen: Ich war, so lange mich die Bauernfeiertage noch etwas angingen, ein gar radikaler Patron. Mir waren der Kirchenkalender und darin die einzelnen Feste chronologisch zu sehr verschoben. Ich wollte, dass das …weiter lesen

Die philosophische Dimension nachdenklicher Geschichten

Weihnachtsgeschichten zum Nachdenken sind mehr als Unterhaltung oder moralische Belehrung. Sie berühren fundamentale philosophische Fragen über das menschliche Dasein, über Sinn und Wert, über das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft. Diese tiefere Dimension macht sie zu wertvollen Instrumenten der Selbstreflexion.

Existenzielle Grundfragen:

Nachdenkliche Weihnachtsgeschichten kreisen oft um die großen Fragen des Menschseins: Was gibt meinem Leben Bedeutung? Was bleibt am Ende? Wie möchte ich gelebt haben? Diese Fragen sind nicht abstrakt-philosophisch, sondern werden durch konkrete Situationen und Charaktere greifbar. Eine Geschichte über einen alten Mann, der sein Leben Revue passieren lässt, wirft die Frage auf: Wonach bemisst sich ein gelungenes Leben? An materiellen Erfolgen? An Beziehungen? An Momenten der Freude? Die Geschichte gibt keine definitiven Antworten, aber sie zwingt den Leser, sich selbst zu positionieren.

Das Verhältnis von Zeit und Bedeutung:

Weihnachten markiert einen Punkt im Jahreskreis, an dem wir innehalten und auf das vergangene Jahr zurückblicken. Nachdenkliche Geschichten nutzen diese zeitliche Dimension, um über Vergänglichkeit, Erinnerung und die Qualität von Zeit zu reflektieren. Sie fragen: Ist ein langes Leben automatisch wertvoller als ein kurzes? Zählt die Dauer oder die Intensität? Eine Geschichte über ein Kind, das nur einen Winter erlebt, aber diesen in vollen Zügen genießt, stellt unsere automatische Gleichsetzung von Länge mit Wert in Frage. Sie lädt ein, über die Qualität statt Quantität von Lebenserfahrung nachzudenken.

Individualismus versus Gemeinschaft:

Viele nachdenkliche Weihnachtsgeschichten erkunden die Spannung zwischen individuellen Bedürfnissen und gemeinschaftlichen Verpflichtungen. Wieviel schulde ich anderen? Wo beginnt berechtigte Selbstfürsorge und wo endet sie in Egoismus? Diese Fragen sind in individualisierten Gesellschaften besonders relevant. Eine Geschichte über jemanden, der zwischen eigenen Plänen und Familienpflichten hin- und hergerissen ist, spiegelt ein Dilemma, das viele kennen. Die Geschichte löst es nicht auf, aber sie macht die verschiedenen Dimensionen sichtbar und würdigt die Komplexität der Entscheidung.

Materialität und Transzendenz:

Weihnachten ist gleichzeitig das Fest des Konsums und des Spirituellen. Diese Spannung nutzen nachdenkliche Geschichten, um über das Verhältnis von Materiellem und Immateriellem nachzudenken. Was sind wahre Geschenke? Was nährt die Seele? Eine Geschichte, die materiellen Reichtum der inneren Armut gegenüberstellt oder umgekehrt materiellen Mangel mit innerem Reichtum kontrastiert, fordert heraus, die eigenen Prioritäten zu überdenken. Sie fragt implizit: Wonach strebe ich? Und warum?

Freiheit und Determination:

Manche Geschichten thematisieren die Frage nach freiem Willen und Schicksal. Sind wir Gestalter unseres Lebens oder Getriebene von Umständen? Eine Geschichte über jemanden, der durch scheinbaren Zufall an einen bestimmten Ort kommt und dort sein Leben verändert, wirft die Frage auf: War das Zufall oder Fügung? Und macht diese Unterscheidung überhaupt einen Unterschied? Solche Geschichten spielen mit verschiedenen Deutungsmöglichkeiten und überlassen es dem Leser, seine eigene Weltanschauung zu reflektieren.

Das Problem des Leids:

Eine der ältesten philosophischen Fragen ist die Theodizee: Wie kann Leid existieren, wenn es einen guten Gott gibt? Weihnachtsgeschichten, die Leid nicht ausblenden, sondern thematisieren, berühren diese Frage. Sie bieten unterschiedliche Perspektiven an - Leid als Test, als Lernmöglichkeit, als Mysterium ohne Antwort, als Anlass für Solidarität. Keine dieser Antworten ist vollständig befriedigend, aber die Auseinandersetzung mit verschiedenen Deutungsversuchen ist selbst wertvoll. Sie zeigt die Grenzen einfacher Erklärungen und würdigt die Ernsthaftigkeit der Frage.

Fragen, die Weihnachtsgeschichten aufwerfen

Gute nachdenkliche Geschichten enden nicht mit Antworten, sondern mit Fragen. Sie öffnen Denkräume statt sie zu schließen. Diese Fragen sind der eigentliche Wert solcher Geschichten, denn sie initiieren einen inneren Dialog, der über die Lektüre hinaus fortsetzt.

Fragen über Prioritäten:

Wofür verwende ich meine begrenzte Zeit? Eine Geschichte über jemanden, der sein Leben der Arbeit gewidmet hat und am Ende einsam ist, wirft diese Frage auf. Sie urteilt nicht, aber sie lädt ein zur Selbstprüfung: Entspricht meine Zeitverwendung meinen tatsächlichen Werten? Lebe ich so, wie ich leben möchte? Oder bin ich in Routinen gefangen, die nicht wirklich meinen tiefsten Überzeugungen entsprechen? Diese Fragen sind unbequem, aber genau deshalb wertvoll. Sie können Anstoß sein für reale Veränderungen.

Fragen über Authentizität:

Lebe ich mein eigenes Leben oder das, was andere von mir erwarten? Weihnachtsgeschichten, die von Menschen erzählen, die Masken tragen oder Rollen spielen, fordern zur Selbstehrlichkeit heraus. Wer bin ich wirklich, wenn niemand zuschaut? Was von meinem Leben ist echt, was ist Fassade? Diese Fragen sind besonders in der Weihnachtszeit relevant, wenn viele Menschen versuchen, ein bestimmtes Bild zu präsentieren - die perfekte Familie, das perfekte Fest. Die Geschichte kann ein Spiegel sein, der die Diskrepanz zwischen Sein und Schein sichtbar macht.

Fragen über Vergebung:

Kann ich vergeben? Sollte ich? Geschichten über alte Verletzungen und mögliche Versöhnung werfen diese schwierigen Fragen auf. Ist Vergebung ein Geschenk, das ich anderen mache, oder eine Befreiung für mich selbst? Gibt es Dinge, die unverzeihlich sind? Und wenn ich nicht vergeben kann, was bedeutet das für mich? Diese Fragen haben keine einfachen Antworten, aber die Geschichte kann verschiedene Perspektiven zeigen und so helfen, die eigene Position zu klären.

Fragen über Besitz und Genug:

Wieviel brauche ich wirklich? Geschichten über Menschen, die mit wenig glücklich sind oder mit viel unglücklich, stellen unsere Konsumgewohnheiten in Frage. Sie fragen: Was bedeutet Wohlstand? Ist mehr immer besser? Wann ist genug genug? Diese Fragen sind kulturkritisch und persönlich zugleich. Sie können dazu führen, das eigene Verhältnis zu Besitz zu überdenken und vielleicht zu verändern. Nicht im Sinne asketischer Selbstkasteiung, sondern bewusster Entscheidung für das, was wirklich wichtig ist.

Fragen über Verbindung und Isolation:

Bin ich wirklich verbunden mit anderen, oder nur oberflächlich? Geschichten über Einsamkeit inmitten von Menschen oder tiefe Verbindung trotz räumlicher Distanz werfen diese Fragen auf. Was macht echte Verbindung aus? Ist physische Nähe notwendig? Kann man sich in einer Beziehung einsam fühlen? Diese Fragen berühren fundamentale menschliche Bedürfnisse. Sie können dazu führen, die Qualität der eigenen Beziehungen ehrlich zu bewerten und gegebenenfalls zu verbessern.

Fragen über Sterblichkeit:

Wie gehe ich mit der Gewissheit meines Todes um? Geschichten, die Sterblichkeit thematisieren, sind vielleicht die nachdenklichsten von allen. Sie fragen: Lebe ich so, dass ich ohne große Reue sterben könnte? Gibt es etwas, das ich unbedingt noch tun oder sagen muss? Wie möchte ich in Erinnerung bleiben? Diese memento-mori-Dimension kann erschreckend sein, aber auch befreiend. Sie kann helfen, Prioritäten zu klären und das Leben bewusster zu gestalten.

Fragen über Sinn:

Hat mein Leben einen Sinn? Und wenn ja, welchen? Geschichten, die diese Frage direkt oder indirekt stellen, sind existenziell. Sie bieten keine fertigen Sinnangebote, aber sie zeigen verschiedene Wege, wie Menschen Sinn finden oder konstruieren - durch Beziehungen, durch Arbeit, durch Kreativität, durch Spiritualität, durch Engagement für andere. Diese Vielfalt ist wertvoll. Sie zeigt: Es gibt nicht den einen Sinn, sondern viele mögliche Wege, ein bedeutsames Leben zu führen.

Kontemplative Lektüre: Wie man nachdenkliche Geschichten liest

Nachdenkliche Geschichten erfordern eine andere Lesehaltung als Unterhaltungsliteratur. Sie verlangen Langsamkeit, Offenheit und die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Diese kontemplative Art des Lesens ist eine Praxis, die kultiviert werden kann.

Entschleunigung als Voraussetzung:

Nachdenkliche Geschichten lassen sich nicht nebenbei konsumieren. Sie brauchen Zeit und Aufmerksamkeit. Schalte Ablenkungen aus - Handy, Fernseher, Radio. Schaffe einen ruhigen Raum. Vielleicht eine Kerze anzünden, vielleicht Tee kochen. Diese äußere Ruhe ermöglicht innere Ruhe. Lies langsam. Überfliege nicht, sondern koste jedes Wort. Wenn ein Satz dich berührt, halte inne. Lies ihn noch einmal. Lass ihn wirken. Diese Langsamkeit ist nicht Zeitverschwendung, sondern ermöglicht tieferes Verstehen.

Offenheit für Unbequemes:

Manche Geschichten stellen uns in Frage, fordern unsere Überzeugungen heraus, machen uns unbequeme Wahrheiten bewusst. Der Impuls ist oft, das Buch zuzuklappen oder die Bedeutung abzuschwächen. Widerstehe diesem Impuls. Halte die Spannung aus. Wenn eine Geschichte dich irritiert oder verärgert, frage dich: Warum? Was berührt sie in mir? Oft sind es genau die Geschichten, die uns herausfordern, die am wertvollsten sind, weil sie blinde Flecken sichtbar machen.

Kontemplatives Wiederlesen:

Eine nachdenkliche Geschichte einmal zu lesen, reicht oft nicht. Beim zweiten Lesen entdeckst du Nuancen, die dir beim ersten Mal entgangen sind. Beim dritten Mal vielleicht eine ganz neue Bedeutungsebene. Manche spirituellen Traditionen praktizieren die Lectio Divina - eine Form des meditativen Lesens, bei der ein kurzer Text mehrmals gelesen wird, jedes Mal mit einer anderen Fragestellung. Diese Praxis lässt sich auch auf Weihnachtsgeschichten anwenden. Erster Durchgang: Was steht da? Zweiter Durchgang: Was bedeutet das für mich? Dritter Durchgang: Wozu ruft mich das auf?

Pausen und Stille:

Nach dem Lesen einer nachdenklichen Geschichte, schließe das Buch und sitze einfach eine Weile. Lass die Geschichte nachwirken. Versuche nicht sofort, sie zu analysieren oder Schlussfolgerungen zu ziehen. Halte einfach den Raum offen. In dieser Stille können Einsichten aufsteigen, die im aktiven Denken nicht zugänglich wären. Diese meditative Nachklangzeit ist integraler Teil der Lektüre.

Schreiben als Vertiefung:

Nach dem Lesen und der Stille kann es hilfreich sein, zu schreiben. Nicht analytisch, sondern assoziativ. Was kommt dir in den Sinn? Welche eigenen Erinnerungen werden wach? Welche Fragen tauchen auf? Dieses Schreiben ist für niemanden außer dich selbst. Es muss nicht gut oder kohärent sein. Es ist ein Werkzeug der Selbstklärung. Durch das Schreiben werden vage Gefühle zu konkreten Gedanken, diffuse Impulse zu klaren Einsichten.

Symbolisches Verstehen:

Nachdenkliche Geschichten arbeiten oft mit Symbolen und Metaphern. Eine Geschichte über einen Weg durch den Schnee ist vielleicht nicht nur über einen Weg, sondern über Lebensreise. Ein Licht im Fenster ist vielleicht nicht nur ein Licht, sondern Hoffnung oder Heimat. Trainiere dich darin, symbolisch zu lesen. Frage: Was könnte das noch bedeuten? Welche tiefere Wahrheit wird hier in ein Bild gekleidet? Dieses symbolische Verstehen erschließt Bedeutungsebenen, die der wörtlichen Lektüre verborgen bleiben.

Respekt vor Mehrdeutigkeit:

Nicht jede Geschichte hat eine klare Botschaft. Manche bleiben bewusst mehrdeutig, lassen verschiedene Interpretationen zu. Das kann frustrierend sein für Menschen, die klare Antworten suchen. Aber gerade in dieser Mehrdeutigkeit liegt Wert. Sie respektiert die Freiheit des Lesers, eigene Bedeutung zu finden. Sie gibt keine fertige Interpretation vor, sondern lädt zur Mitarbeit ein. Lerne, diese Offenheit nicht als Mangel, sondern als Qualität zu schätzen.

Von der Reflexion zur Handlung

Nachdenken ist wertvoll, aber es kann auch zu endloser Grübeln ohne praktische Konsequenzen werden. Die eigentliche Kraft nachdenklicher Geschichten entfaltet sich, wenn Reflexion in Handlung mündet, wenn Einsicht zu Veränderung führt.

Konkrete Vorsätze ableiten:

Wenn eine Geschichte dich berührt hat und Fragen aufgeworfen hat, frage dich: Was könnte ich konkret anders machen? Nicht in großen, unerreichbaren Schritten, sondern in kleinen, machbaren. Wenn die Geschichte dich über die Qualität deiner Beziehungen nachdenken ließ, könnte der nächste Schritt sein: Diese Woche rufe ich einen Freund an, den ich lange nicht gesprochen habe. Wenn sie dich über Konsum nachdenken ließ: Dieses Jahr kaufe ich ein Geschenk weniger und spende stattdessen. Diese konkreten, kleinen Schritte sind wertvoller als große, vage Absichten.

Gewohnheiten überprüfen:

Viele unserer Handlungen sind nicht bewusst gewählt, sondern habituell. Nachdenkliche Geschichten können diese Automatismen sichtbar machen und die Frage aufwerfen: Warum mache ich das eigentlich so? Vielleicht machst du jedes Jahr dieselbe Art von Weihnachtsfeier, obwohl sie dich stresst und nicht wirklich befriedigt. Eine Geschichte könnte dich ermutigen, es anders zu versuchen. Der Wert liegt nicht darin, dass das Neue zwingend besser ist, sondern darin, dass es bewusst gewählt ist statt automatisch wiederholt.

Gespräche initiieren:

Nachdenkliche Geschichten können Ausgangspunkt für wichtige Gespräche sein. Wenn eine Geschichte dich bewegt hat, teile sie mit nahestehenden Menschen und sprich über die Fragen, die sie aufwirft. Diese Gespräche können Beziehungen vertiefen. Sie zeigen Seiten von uns, die im Alltagsgespräch nicht sichtbar werden. Sie können auch praktische Veränderungen anstoßen - eine Familie, die gemeinsam über eine Geschichte nachdenkt, könnte beschließen, Weihnachten dieses Jahr anders zu gestalten.

Versöhnung wagen:

Wenn eine Geschichte von Vergebung oder Versöhnung handelt und alte Verletzungen in dir berührt, könnte sie der Anstoß sein, einen ersten Schritt zu tun. Das muss nicht sofort eine große Versöhnungsgeste sein. Vielleicht reicht zunächst, innerlich die Bereitschaft zu entwickeln. Vielleicht ein Brief schreiben, auch wenn du ihn nicht abschickst. Vielleicht ein Gespräch suchen. Diese Schritte sind riskant und schwierig, aber Geschichten können Mut geben, sie zu gehen.

Engagement für andere:

Manche Geschichten machen soziale Ungerechtigkeiten sichtbar oder zeigen die Wirksamkeit von Hilfe. Sie können motivieren, selbst aktiv zu werden. Das kann bedeuten, Zeit zu spenden - ehrenamtlich zu arbeiten, jemandem zu helfen. Es kann bedeuten, Geld zu spenden für einen Zweck, der einem wichtig ist. Es kann bedeuten, die eigene Stimme zu nutzen für jene, die keine haben. Der Wert nachdenklicher Geschichten ist begrenzt, wenn sie nur zu innerer Bewegung führen ohne äußere. Die Welt braucht nicht nur reflektierte, sondern auch handelnde Menschen.

Kreative Umsetzung:

Manche Menschen verarbeiten Reflexionen am besten kreativ. Schreibe eine eigene Geschichte, die deine Gedanken ausdrückt. Male ein Bild. Komponiere ein Lied. Diese kreativen Ausdrucksformen sind nicht nur Verarbeitung, sondern können selbst wieder andere berühren und zum Nachdenken anregen. So wird aus dem Kreislauf von Empfangen und Reflektieren ein Kreislauf von Empfangen, Reflektieren und Weitergeben.

Geduld mit Prozessen:

Nicht jede Einsicht führt sofort zu Handlung, und das ist okay. Manche Samen brauchen Zeit zum Keimen. Eine Geschichte, die dich heute berührt, entfaltet ihre volle Wirkung vielleicht erst Monate später. Vertraue dem Prozess. Zwinge nichts. Aber bleibe aufmerksam für die Momente, in denen sich eine Gelegenheit bietet, das Gedachte zu leben. Diese Geduld mit sich selbst und dem eigenen Entwicklungsprozess ist Teil der Weisheit, die nachdenkliche Geschichten vermitteln können.

Weihnachtliche Paradoxien und Widersprüche

Weihnachten ist voller Widersprüche, und nachdenkliche Geschichten machen diese sichtbar, statt sie zu überspielen. Die Auseinandersetzung mit diesen Paradoxien kann zu tieferem Verständnis führen.

Fülle und Mangel:

Zur selben Zeit, in der manche im Überfluss schwelgen, leiden andere Not. Dieses Nebeneinander ist zu Weihnachten besonders schmerzhaft sichtbar. Geschichten, die beide Realitäten zeigen, zwingen zur Auseinandersetzung mit dieser Ungerechtigkeit. Sie fragen: Ist mein Überfluss ethisch vertretbar, wenn andere hungern? Wie verhalte ich mich zu dieser strukturellen Ungleichheit? Diese Fragen sind unbequem, aber notwendig. Sie können nicht abschließend beantwortet werden, aber die Auseinandersetzung mit ihnen ist moralisch geboten.

Kommerz und Spiritualität:

Weihnachten ist gleichzeitig religiöses Fest und Konsumhöhepunkt. Dieser Widerspruch ist fundamental. Geschichten, die ihn thematisieren, zeigen die Spannung zwischen verschiedenen Deutungen des Festes. Manche versuchen, das Spirituelle vom Kommerziellen zu trennen. Andere sehen beide als untrennbar verwoben. Wieder andere suchen nach Wegen, den Konsum zu spiritualisieren - durch bewusstes Schenken, durch Fair-Trade-Produkte, durch Reduzierung auf Wesentliches. Es gibt keine einfache Lösung, aber die Bewusstmachung des Widerspruchs ist der erste Schritt zu einer reflektierteren Praxis.

Gemeinschaft und Einsamkeit:

Weihnachten wird als Fest der Gemeinschaft gefeiert, doch gerade zu dieser Zeit fühlen sich viele Menschen besonders einsam. Dieses Paradox ist grausam - die Betonung von Familie und Zusammensein macht das eigene Alleinsein noch schmerzlicher. Geschichten, die diese Erfahrung ernst nehmen, validieren jene, die leiden. Sie zeigen auch: Gemeinschaft und Einsamkeit sind nicht einfach Gegensätze. Man kann in einer Menschenmenge einsam sein oder in Einsamkeit mit sich selbst im Reinen. Die Qualität der Verbindung - mit anderen oder mit sich selbst - ist wichtiger als die Quantität der Anwesenden.

Freude und Trauer:

Nicht jeder kann sich freuen zu Weihnachten. Für manche ist es die Zeit intensivster Trauer - der erste Weihnachten ohne einen geliebten Menschen, die Erinnerung an bessere Zeiten, die Konfrontation mit Verlust. Das Paradox besteht darin, dass die äußere Forderung nach Freude die innere Trauer verstärkt. Geschichten, die Raum geben für Trauer mitten in der festlichen Zeit, sind wertvoll. Sie zeigen: Beide Gefühle dürfen koexistieren. Man muss nicht fröhlich sein, nur weil es Weihnachten ist. Trauer zu Weihnachten ist nicht falsch, sondern menschlich.

Tradition und Wandel:

Weihnachten ist von Traditionen geprägt, doch jede Tradition war einmal Innovation. Das Paradox liegt darin, dass wir Traditionen als ewig und unveränderlich erleben, obwohl sie historisch gewachsen und wandelbar sind. Geschichten, die zeigen, wie Traditionen entstehen, sich verändern oder neu erfunden werden, befreien von der Vorstellung, es gäbe nur eine richtige Art zu feiern. Sie ermutigen, eigene Traditionen zu schaffen, die zur aktuellen Lebenssituation passen, statt sich in Formen zu zwingen, die nicht mehr passen.

Erwartung und Enttäuschung:

Je höher die Erwartungen an Weihnachten, desto größer die potenzielle Enttäuschung. Dieses Paradox ist fast unvermeidlich. Geschichten, die realistische statt idealisierte Weihnachtsfeste zeigen, können helfen, Erwartungen anzupassen. Sie normalisieren, dass nicht alles perfekt läuft, dass es Konflikte gibt, dass nicht jeder Moment magisch ist. Diese Normalisierung kann befreiend wirken. Sie nimmt den Druck und erlaubt, das Fest zu erleben, wie es ist, statt wie es sein sollte.

Vergänglichkeit und Ewigkeit:

Weihnachten feiert die Geburt, die den Anfang markiert, und spricht gleichzeitig von Ewigkeit und bleibendem Heil. Diese zeitliche Paradoxie - das Momentane und das Ewige zugleich - ist philosophisch faszinierend. Geschichten, die mit Zeit spielen, die zeigen, wie ein einzelner Moment ewige Bedeutung haben kann, berühren diese Dimension. Sie fragen: Was bleibt von unserem Leben? Was übersteigt die Vergänglichkeit? Diese Fragen führen in existenzielle und spirituelle Tiefen.

Nachdenkliche Geschichten als Gesprächsanlass

Der Wert nachdenklicher Geschichten vervielfacht sich, wenn sie geteilt und gemeinsam reflektiert werden. Gespräche über Geschichten können zu den bedeutsamsten Momenten der Weihnachtszeit werden.

Den richtigen Rahmen schaffen:

Nicht jeder Moment eignet sich für tiefe Gespräche. Wähle einen Zeitpunkt, an dem niemand gestresst oder abgelenkt ist. Vielleicht ein ruhiger Abend, wenn der Trubel vorbei ist. Schaffe eine Atmosphäre, die Offenheit begünstigt - gedimmtes Licht, bequeme Sitzgelegenheiten, vielleicht ein Glas Wein oder Tee. Signalisiere, dass Zeit ist, dass niemand hetzen muss. Diese äußeren Bedingungen beeinflussen die Qualität des Gesprächs erheblich.

Offene Fragen stellen:

Statt zu fragen "Hat dir die Geschichte gefallen?" - was meist ein einfaches Ja oder Nein provoziert - stelle offenere Fragen: "Was hat dich an der Geschichte berührt?" "Welche Fragen wirft sie für dich auf?" "Welcher Charakter hat dich am meisten beschäftigt und warum?" Solche Fragen laden zu ausführlicheren, persönlicheren Antworten ein. Sie geben dem Gespräch Tiefe statt es bei Oberflächlichkeiten zu belassen.

Zuhören ohne zu urteilen:

Wenn jemand seine Gedanken zu einer Geschichte teilt, höre wirklich zu. Unterbreche nicht. Bewerte nicht. Versuche nicht sofort, deine eigene Meinung dagegenzusetzen. Lass dem anderen Raum, sich auszudrücken, auch wenn er oder sie vielleicht zögert oder nach Worten sucht. Dieses echte, offene Zuhören ist selten geworden und deshalb besonders wertvoll. Es sagt dem anderen: Was du denkst und fühlst, ist wichtig. Du wirst gehört.

Verschiedene Perspektiven wertschätzen:

Menschen verstehen dieselbe Geschichte unterschiedlich, je nach ihren Erfahrungen, Werten und aktuellen Lebensumständen. Diese Vielfalt ist bereichernd, nicht problematisch. Wenn jemand eine Geschichte ganz anders deutet als du, ist das eine Gelegenheit zu lernen, die Welt durch andere Augen zu sehen. Frage nach: Wie kommst du zu dieser Deutung? Was in deiner Erfahrung lässt dich die Geschichte so verstehen? Diese Neugier auf andere Perspektiven erweitert den eigenen Horizont.

Persönliches teilen:

Gespräche über Geschichten können Anlass sein, Persönliches zu teilen, das sonst vielleicht ungesagt bliebe. Eine Geschichte über Verlust kann jemanden ermutigen, von eigenen Verlusterfahrungen zu sprechen. Eine Geschichte über Träume kann zum Austausch über eigene unerfüllte Sehnsüchte führen. Diese Gespräche schaffen Intimität und Verbindung. Sie zeigen Seiten voneinander, die im Alltag verborgen bleiben. Sie vertiefen Beziehungen auf eine Weise, die oberflächliche Unterhaltung nie könnte.

Generationengespräche ermöglichen:

Geschichten können Brücken zwischen Generationen bauen. Eine Geschichte über frühere Zeiten gibt älteren Menschen Anlass, von ihren Erfahrungen zu erzählen. Jüngere lernen Geschichte nicht als abstraktes Schulfach, sondern als gelebte Realität ihrer Großeltern. Umgekehrt kann eine moderne Geschichte über heutige Herausforderungen jüngeren Menschen Raum geben, ihre Perspektive zu artikulieren, und älteren helfen zu verstehen, wie sich die Welt verändert hat. Diese generationenübergreifenden Gespräche sind wertvoll für alle Beteiligten.

Von Geschichten zu Leben:

Die besten Gespräche über Geschichten bleiben nicht bei der Fiktion, sondern verbinden sie mit dem realen Leben. Von "Was hat der Charakter gemacht?" zu "Was würdest du in einer solchen Situation machen?" Von "Was ist in der Geschichte passiert?" zu "Hast du selbst etwas Ähnliches erlebt?" Diese Verbindung zwischen Fiktion und Realität macht das Gespräch relevant und bedeutsam. Es nutzt die Geschichte als Sprungbrett für Selbstreflexion und echten Austausch.

Stille aushalten:

Nicht jedes Gespräch muss ständig fließen. Pausen sind okay. Manchmal brauchen Menschen Zeit, um zu denken, bevor sie sprechen. Manchmal sagt Stille mehr als Worte. Lerne, Gesprächspausen nicht sofort zu füllen, sondern sie auszuhalten. In der Stille kann Tiefe entstehen. Sie gibt Raum für Nachdenken und für Emotionen, die in Worten schwer auszudrücken sind. Diese gemeinsam gehaltene Stille kann eine Form von Intimität sein.